文章目录

北宋末年气候?

唐代的笔记小说《酉阳杂俎》里记载,“天宝十年(公元751年)秋,宫内有几株柑树结实一百五十颗,味与江南蜀道进贡柑桔一样。”

而在北宋徽宗政和元年(1111年),2200平方公里的太湖,全部结冰封冻,且冰坚实的足可通车。寒冷的天气,把太湖洞庭山出名的柑橘全部冻死

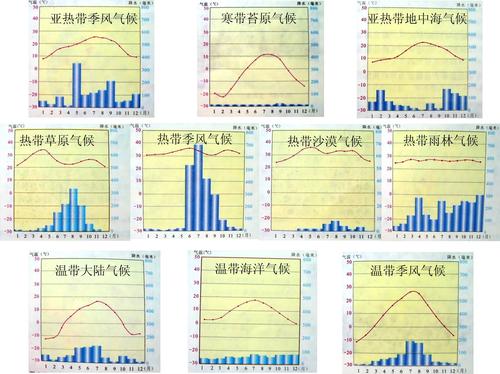

全球气候在北宋年间进入了小冰期。这时最明显的气候特徵有二,气温的急遽下降和降雨量剧减。

宋太宗期间,气候已明显变冷,江淮一带漫天冰雪的景象史不绝书,原先在长安、洛阳一带可以种植的柑橘类等果树全部绝迹,而长江下游乃至太湖竟有多次完全结冰的记载,乘载货物的车马竟可在结冰的河面上通过,而从我们现代的经验知道,长江是几乎不结冰的,由此可见北宋当时的气温有多严寒。史书上曾记载当时驻守江西的南康军的进言:

大雨雪,大江冰合,车马 可度,可胜重载。

小冰期带来的,不仅仅是气温下降,也造成降雨量的剧减。根据宋史记载,单看北宋,光在开封地区,有纪录的旱灾便高达162次,本文在此不去考究真实的数据,但是这个数字多少反映了乾旱发生之频繁。

在《宋会要辑稿》中便记载了,在宋太宗太平兴国七年,旱灾的频发已经让当时的朝廷焦头烂额,为了避免旱灾带了流民问题,朝廷透过各种有利的政策与措施,尽力让灾民们儘快返乡耕种,回归正常生活。

到了宋真宗时期,气候变迁引起的粮食减产已经严重影响国家根本。

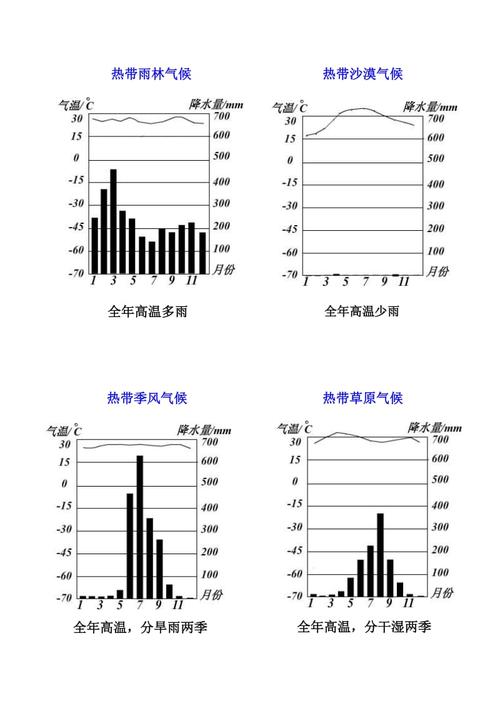

作为国民主食的稻米首当其冲,稻米是需要温热而多雨的环境才能生长的农作物,汉代以前,中国黄河流域一带皆温暖多雨,均有稻米的生产,但自东汉以后,黄河流域稻米渐少,到了宋代,北方除了少许旱稻尚可种植外,水稻已经基本消失不见了。南宋大儒朱熹在注解诗经曾有云: 「稻,南方所食稻米,水生而色白也。」如果当时中国北方还有稻米的种植,朱熹就不 会做这样的注解了。

为了解决迫切的粮食危机,宋真宗还曾下诏,自福建一带引进占城(如今的越南)米至江淮地带,使得稻米能一年三熟,进而增加中原的粮食产量,但后来到了仁、英、神宗时,气候问题不仅没有减缓,反而逐渐严重,旱灾发生频率继续增高,从王安石当时的诗句就可以看出一二,诗句裡写到了当时开封一代的乾旱景象:

柔桑採尽绿荫稀,芦箔蚕成密茧肥;聊向村家问风俗,如何勤苦尚凶飢。

去秋东出汴河梁,已见中州旱势强。日射地穿千里赤,风吹沙度满城黄。

为什么明清时期温度更高?

中国汉唐时期的确是要比现在温暖,而气温到宋代以后就逐渐降低,而明清则出现了所谓的“明清小冰期”。

我们现在是位于第四纪冰川的末期,所以气温应该是逐渐升高的,至于为什么最近几百年气温会降低,这个原因就比较复杂了。

应该和冰期、间冰期的形成因素有一定的关系,就是地壳和宇宙磁场的问题,具体的我也不是很清楚。所以现在即使气温升高,也不一定是人类活动造成的,毕竟在没有人类活动的时候,地球上的气温曾经比今天高很多过。

在商代、汉代很多现在只出现在亚热带的动植物都出现在黄河流域,并且大量繁衍,比如亚洲象,曾经大量出现在现在河南省境内。关于这个具体的有竺可桢写的一篇文章《中国近五千年来气候变迁的初步研究》。这篇文章至今还是历史地理研究领域的经典之作,网上也能查到,你有兴趣的话可以看看。

气候的这些变化和南北极基本上没有什么关系,南北极的冰盖的变化是气候变化的产物,而不是原因。

至于夏天的气温……一般来说,都是以平均气温为准的,盛夏的气温是否比今天高很难考证。但是盛夏的最高气温受到局部小气候的影响很大。比如在水面和植物多的地方,就会感到比较清凉。

而在汽车房屋多的地方就比较热。再加上现在城市里夏天开空调,排放一些工业和交通废气,这些都形成了局部的热岛效应。所以我们今天在城市里的人觉得夏天很热。但是你到附近的农村或者水库边,也许就好多了。

古代没有工业污染,植被覆盖和水面覆盖率也比今天高很多。所以我估计夏天的气温不会比今天高。其实说古代气温高,其实大多数也不过就是平均温度高那么一两度、两三度而已,相差得并不是很夸张的。

到此,以上就是小编对于汉朝时夏天气温多少度啊的问题就介绍到这了,希望介绍的2点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏